不動産保有コストを下げるチャンス

自治体の9割以上で固定資産税の税額修正が発生

#税金・コスト

#評価・調査

#オフィス

2018.02.16

不動産の保有にはコストがかかる。ただ、その額は適正に算出されたものなのか―。とりわけ固定資産税・都市計画税では数年前から、それが問われている。総務省の調査によれば、全国で9割以上の自治体が税額を修正した過去があるという。

言われるがままに支払い続けていると、たいへんな損失につながりかねない。不動産の保有コストである。保有期間中はずっとかかり続ける費用だけに、余分な出費は時間とともに膨れ上がる。

例えば電気使用料金や上下水道使用料金では、使用量を抑える設備を取り入れたり電力会社を見直したりするなど、工夫の余地がある。現在のコストが保有する不動産にとって適正なものなのかは、確認しないと分からない。

ここ数年、とりわけ問題視されるようになったのは、固定資産税と都市計画税である。ともに、市町村が土地・建物の固定資産評価額に一定の税率をかけて課税するもの。市町村の税額通知を基に土地・建物の所有者が納付することから、賦課課税と呼ばれる。

2012年8月には、この2つの税目で税額の修正が相次いでいる実態が総務省の調査で明らかになった。

要因トップは評価額の修正J-REITでも還付計上相次ぐ

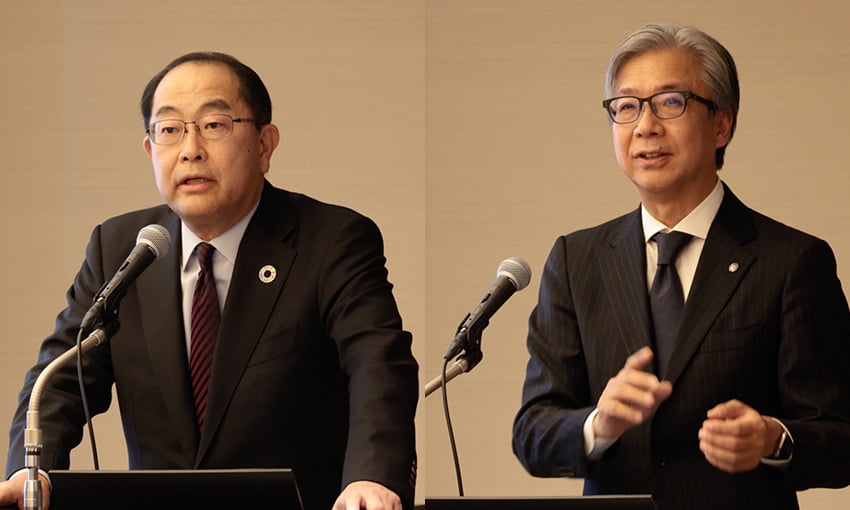

建物鑑定 代表取締役

佐藤 雅宣 氏

調査回答団体数は1592市町村(岩手県、宮城県、福島県の市町村は調査対象外。東京区部は未回答)で、調査対象期間は2009~11年度の3年間。この間に税額修正した納税義務者が1人以上いたという市町村は累計で1544団体にも及ぶ。調査に回答した市町村の実に97%で税額修正が発生していたのである。

実際、国内の証券取引所に上場するREIT(不動産投資信託)の決算資料を見ると、こうした税額修正の結果として固定資産税の還付金を受け取る例が相次いでいることが分かる。

MIDリート投資法人(現MCUBS MidCity投資法人)が営業外収益に固定資産税等還付金約1530万円を計上したのは、2012年6月期。以降、日本ビルファンド投資法人は2013年6月期に同約2億520万円を、グローバル・ワン不動産投資法人は2014年9月期に同約970万円を計上した。

このほかジャパンリアルエステイト投資法人は2014年9月期に固定資産税等還付金約840万円を計上したのに続き、15年3月期には約2170万円を、16年3月期には約150万円を立て続けに計上。この3期分だけで還付金の合計は3000万円を超えた。

これらの投資法人のポートフォリオは、大都市部の事務所が中心。一般事業法人が保有する不動産でも税額修正が起こり得る可能性がうかがえる。

では、税額修正に至った要因は何なのか―。先に紹介した総務省の調査では、土地と家屋に分けて税額修正の要因を明らかにしている(表1)。

トップは、土地・建物ともに「評価額の修正」だ。評価額が誤っていたというのである。土地ではそれに、「負担調整措置・特例措置の適用の修正」や「現況地目の修正」などが、家屋ではそれに、「家屋滅失の未反映」や「新増築家屋の未反映」などが続く。

表2は、評価額の修正にまで至った主な原因を、家屋を例に列挙したものだ。これを見る限り原因はさまざまだが、根っこには評価の仕組みそのものの問題がありそうだ。

一級建築士事務所でもある建物鑑定の代表取締役、佐藤雅宣氏は、「評価の詳細は納税義務者に知らされません。知らされないので、検証しようがない。誤りが混入する恐れが、仕組み自体にあるわけです」と喝破する。

表1税額修正の要因

表2評価額の修正(家屋)に至った主な原因

竣工図面と工事内訳書を基に建築実務の未経験者が評価

評価の流れは図1に示した通り。建物オーナーはその登記を終えると、課税庁(自治体の資産税課)から竣工図面や工事内訳書などの提出を求められる。評価の担当者はこれらを基に建物に使われている資材や設備を拾い出し、同じ建物を再建築した場合に必要な費用を評点化して、固定資産税評価額を算出する。

図1固定資産税評価額(家屋)の決定から課税までの流れ

佐藤氏が問題視する第一の点は先のコメントの通り、納税義務者に対しては評価額だけが通知され、その根拠は一切開示されないこと。それでも納税義務者は課税団体を信頼し、根拠の示されないまま納税義務を果たしてきた。

佐藤氏が問題視するもう一つの点は、評価の進め方の限界だ。「建物がすでに仕上がってしまった状態で、建築実務の経験がない担当者が竣工図面や工事内訳書を基に資材や設備を正確に拾い出すのは困難です」。

評価の進め方をもう少し詳しく説明しておこう。家屋を評価する場合、建築資材などの原価を合計して求めるのが基本だ。総務省が告示する「固定資産評価基準」に従って、工事の内容を「主体構造部」から「その他工事」まで区分けし、それぞれに使用している資材や設備について評点数を求めていく。そこに、建物の使用などに応じた各種の補正係数を掛ける(図2)。

図2固定資産評価(非木造家屋)に用いる部分別区分と再建築費評点基準表

それらを足し込んだ再建築費評点に、年月の経過を踏まえた減価率に当たる経年減点補正率や、床面積、評点1点当たりの価額を掛け合わせたものが、家屋の評価額になる。

こうした評価のための計算は、そう簡単ではない。一つには、実際の工事内訳書が図2のような区分通りに書かれているわけではないからだ。

佐藤氏は一例を挙げる。「鉄骨であれば、主体構造部に使用するものもあれば、それとは別に補助部材として使用するものもあります。しかし、実際の工事内訳書では明確に区分されていません。仮に補助部材の鉄骨まで主体構造部の鉄骨として加えてしまうと、主体構造部が過大に評価されてしまいます」。

補正係数も厄介な存在である。補正を加える基準が明確なものがある一方で、不明確なものもあるからだ。

例えば、主体構造部の「工事形態」による補正。鉄骨造では、工事形態が「複雑」な場合には1.1を、「普通」は1.0を、「簡易」は0.8を補正係数として掛ける。ところが、この3つの差は明確に示されてはいない。「どう見るかは評価者次第。評点数を恣意的に増減させられる仕組みにもなっています」(佐藤氏)。

課税団体側が明らかにした課税ミスの具体例を見てみよう。東京都武蔵野市が2017年8月に公表したものだ。

案件は、地下が鉄筋鉄骨コンクリート造で地上が鉄骨造の築20年ほどの事務所ビル2棟。これらのビルで固定資産税と都市計画税の過大徴収が発覚し、還付金約2億2300万円が生じることが明らかになったという。

原因は、経年減点補正率の適用ミスだ。この例では、地上と地下で構造が違うにもかかわらず、鉄骨鉄筋コンクリート造の補正率を全体で一律に適用していた。同じ築年であれば鉄骨鉄筋コンクリート造は耐用年数が長いため、減価率は小さく、補正率は1に近い。その結果、築20年ほどのビルにもかかわらず十分に減価されず過大徴収につながった。

2018年は不服審査可能な好機全国どの自治体でも門戸開く

課税ミスによって納め過ぎた額は取り戻すことができる。ただ、地方税法上、固定資産税に関する不服申し立てができるのは、固定資産税の評価額を替える年(評価替え年度)。2018年度はその年度に当たる。

評価額に不服がある場合、納税義務者は納税通知を受けた日の翌日から90日以内に固定資産評価審査委員会に不服審査を申し出ることができる。その審査で不服が認められれば、2018年度の評価額は正され、納め過ぎた額との差は還付されることになる。

課税団体そのものが課税ミスを認めれば、過去にさかのぼることも不可能ではない。佐藤氏は「地方税法の規定から原則としては過去5年分に限られます。ただ、自治体によっては還付不能金の返還に関する要綱などを設けており、その適用を受けられる条件を満たしていれば最長20年までさかのぼることも可能です」と解説する。

家屋の評価との関連でもう一つ注意しておきたい点がある。それは、「償却資産」に対する固定資産税である。

償却資産とは、事業用の資産のうち、土地・建物以外のものだ。機械や備品、内装や内部造作などが挙げられる。償却資産は、税金を納める側が内容を申告することになっている。

留意したいのは、土地建物として、すでにカウントされているケースだ。例えば、ある資材が「固定資産評価基準」で床仕上げに含まれていたとすると、その資材は家屋に含まれているわけだ。

「仮にその資材を償却資産として申告すれば、二重課税になってしまいます。そもそもその資材が家屋として評価されているかどうかは、あらかじめ知らされません。家屋として評価されている資産を知らされていないにもかかわらず、納税者に償却資産の申告義務を課していることは問題です」(佐藤氏)

具体的に何が償却資産に当たるのかの判断は、家屋として何が評価されているかという点と密接に関係する。それをはっきりさせるためにも、家屋がどのように評価されているのか、その実態を確認しておく意義は大きい。

まず確認すべきは、家屋の評価が適正か否かという点である。今年は、固定資産税評価の詳細を確認する手続きを踏める好機。不動産の保有コストを、固定資産税・都市計画税という切り口からあらためてチェックしてみてはどうだろうか。

建物鑑定の固定資産評価の適正化業務(家屋・償却資産)約7000棟分のデータベースを基に分析・鑑定

建物鑑定では過去十数年にわたって、家屋に関する固定資産評価の適正化業務を続けてきた。調査実績は約1万棟。そのうち約7000棟分の家屋に関してはデータベースを作成し、それを基に新たな分析・鑑定依頼に応えてきた。この約7000棟のうち、家屋や償却資産の固定資産税が還付・軽減されたケースは約600件にのぼるという(下表)。固定資産税評価額は固定資産税や都市計画税に加えて、不動産取得税や登録免許税の課税標準にもなっているため、それらの還付・軽減にもつながっている。

建物鑑定による固定資産評価の適正化業務の主な実績

対象は、延べ床面積2000m²以上または評価額2億円以上の家屋。用途は、事務所や商業施設、医療施設、ホテルなどで、共同住宅は対象外とする。まず課税根拠資料を取り寄せ、それを分析・鑑定した結果、適正化の可能性が見込めるものに関して、次のステップに進む。そこでは竣工図面や工事内訳書を基に検証し、適正化の見込みがあるものに関して、自治体への是正申し入れに向けた手続きに入るという流れだ。建物鑑定代表取締役の佐藤雅宣氏は「過大評価による納め過ぎで還付金が生じた場合には家屋評価額の5~10%程度が還付されるというのが、一つの目安です」と話している。

東急リバブルVIEW

東急リバブル

執行役員

ソリューション事業本部

事業戦略統括部長

東 和輝

近年、国内企業においては、企業不動産(CRE)を経営資源と位置付け、不動産投資の効率性を向上させようとするニーズが高まっている。その際、事業用不動産としての価値を最大限に高めるためには、固定資産税などの所有にかかる税金など、不動産運営にかかる費用を適正に把握し、見直す必要がある。

東急リバブルは、事業用不動産の運営にかかる費用の最適化を提案する「事業用不動産コスト診断サービス」を提供している。東京23区および全国の政令指定都市にオフィスビルや賃貸マンション、商業施設などの事業用不動産を保有する個人・法人を対象に、不動産の費用を無料で診断するものだ。診断する項目ごとに専門の事業者と連携して費用の最適化を提案している(下図)。なかでも、固定資産税の見直しによるコスト削減効果は大きく、多くの企業から関心が寄せられている。診断サービスの対象となる不動産の規模は、延べ床面積1000㎡以上の事業用不動産(固定資産税診断は2000㎡以上、上下水道料金は3000㎡以上)だ。

事業用不動産コスト診断サービスの流れ

サービス詳細は▶ http://livable-sol.biz/cost/

東急リバブルの東和輝氏は「このサービスを通じて、より充実した不動産投資・運用が実現できるように企業をサポートしていきたい」と話す。個人向け住宅仲介の印象が強い東急リバブルだが、事業用不動産に関しても幅広い事業を展開している。企業の経営戦略のサポートも積極的に手掛けており、企業の価値向上に広く貢献している。

※所属部署名、役職はインタビュー当時のものです。

※本記事の記載内容や情報の信頼性については可能な限り十分注意をしておりますが、その完全性、正確性、妥当性および公平性について保証するものではありません。

情報の誤りや不適切な表現があった場合には予告なしに記事の編集・削除を行うこともございます。あくまでもご自身の判断にてご覧いただくようにお願いいたします。