拡大する民泊市場の可能性|法規制、収益構造と投資戦略

#不動産投資

#マンション・戸建

#ホテル・宿泊事業

#有効活用

訪日外国人旅行者の回復と多様化する宿泊ニーズを追い風に、民泊事業が不動産投資の新たな選択肢として注目されています。2025年3月現在で約3万件の住宅が民泊として利用されており、資産の有効活用や事業ポートフォリオの多様化を図る上でも、拡大する民泊市場への参入は企業にとって重要な検討事項と言えるでしょう。

本記事では民泊投資を検討する方に向けて、市場動向や事業参入に不可欠な法規制、収益構造、そして投資戦略のポイントをわかりやすく解説します。

本記事の末尾には、【LIVABLE VIEW】寄稿コメントを掲載しています。あわせてご参照ください。

目次

1. 民泊事業が注目される背景

民泊は、従来のホテルだけでは満たせない新たなニーズに応えることができるため、急速に注目を集めています。単なる宿泊場所を超えた民泊ならではの魅力と可能性について、3つの視点から見ていきましょう。

1.1. インバウンド需要の回復と多様化する宿泊ニーズへの対応

国内外からの旅行者が増加し、求められる宿泊スタイルも多様化しています。特にインバウンド需要は顕著に回復し、2024年の訪日外国人旅行者数は3,687万人と過去最多を記録しました。

こうした旅行者の増加、とくに欧米豪など遠方からの訪日客においては、一度の旅行での滞在期間が比較的長くなる傾向が見られます。長期滞在となると、単に寝泊まりするだけでなく、キッチンで自炊したり、洗濯をしたりといった生活基盤が整った環境を求める声が高まります。このような「暮らすように旅したい」というニーズに対し、ホテルよりも広い空間であったり、充実した生活設備を備えたりしている民泊施設が、魅力的な宿泊先として注目されています。

また、インバウンド・国内双方で、大人数グループや家族旅行では、ホテルより一体感を得やすい広い空間や複数の寝室を持つ民泊が選ばれる傾向にあります。ビジネス目的でも、中長期滞在やワーケーションにおいて、コストやプライベート空間確保の観点から民泊も選択肢となっています。

このように、長期滞在、グループ利用、ビジネス利用といった多様化する宿泊ニーズに対し、カスタマイズしやすい民泊は、有効な受け皿としてその存在感を増していると言えるでしょう。

1.2. 「コト消費」の拡大と体験価値による差別化

旅の価値が「モノ」から「体験」へと移り変わる「コト消費」の流れも、民泊にとって追い風となっています。民泊では、地域住民との交流や現地の暮らし・文化に触れる機会が自然と生まれます。

標準化されたサービスを提供するホテルとは一線を画す、まるで現地に住んでいるような体験は、旅行者に深い満足感をもたらします。地元のスーパーで食材を購入し、自炊を経験するだけでも、旅行者にとって記憶に残る旅の1ページとなります。まさに、体験を重視する現代の旅行スタイルに、民泊は本質的によく合っていると言えるでしょう

1.3. 法整備による事業環境の安定化

遊休資産を共有するシェアリングエコノミーの考え方が社会に広がり、空き家活用や地域活性化の手段としても民泊への期待が高まっています。この流れに加え、2018年の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行が大きな転機となりました。

民泊事業のルールが明確になったことで、事業者も利用者も安心できる基盤が整い、市場の健全な成長を後押ししています。

さらに、オンライン旅行予約サイト(OTA)の普及も市場拡大に大きく貢献しています。スマートフォンひとつでホテルから民泊まで簡単に比較し、予約できるようになり、民泊はより身近な選択肢として多くの人に認知されるようになりました。

2. データで見る民泊市場の動向

民泊市場は、ホテル・旅館市場とは異なる成長軌道を描き、着実に規模を拡大しています。ここでは、民泊事業への参入者と民泊利用者のふたつの軸から市場動向を深掘りします。

2.1. 民泊市場参入者の増加

民泊事業を開始しようと考える市場参入者は、2023年から増加の一途をたどっています。

出典:国土交通省「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業法の届出状況」より作成

住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出は、2025年3月14日時点で累計48,686件、事業廃止を除いた実働住宅数は30,318件に達します。これは2023年3月時点の18,670件から顕著な増加であり、市場への継続的な参入が続いています。

また、住宅宿泊管理業者や住宅宿泊仲介業者が増加しており、民泊事業を支える周辺プレイヤーも厚みを増しています。これは、市場の基盤が強化され、参入する事業者が拡大していることを示しています。

2.2. 民泊利用者の増加

直近2か月間(2024年12月1日~2025年1月31日)の宿泊者数は417,662人で、延べ宿泊者数は1,175,882人泊(前年同期比167.4%)でした。うち外国人宿泊者数は61.8%を占め、前年同期比約2倍と急増し、インバウンドの回復が市場を牽引していることを裏付けています。また、日本人の宿泊もコンスタントに見られ、海外の旅行者のみに頼るのではなく、むしろ安定した国内の需要が事業の足元をしっかりと支えています。

出典:国土交通省「民泊制度ポータルサイト 住宅宿泊事業法の届出状況」より作成

同期間の全宿泊施設延べ宿泊者数(約1億349万人泊)と比較すると、民泊のシェアは約3.8%程度にとどまりますが、その成長性は注目に値します。

先に示したデータが裏付けるように、旺盛なインバウンド需要が引き続き市場全体の成長を力強く牽引していくと見込まれます。これに加え、日本人の国内旅行においても民泊が選択肢として着実に浸透し、利用層の裾野を広げている点も、市場の安定的な成長を支える上で注目すべき動きです。

そして、このようなインバウンドと国内双方からの活発な需要動向は、民泊に限らずホテルや旅館といった宿泊施設への投資、いわゆるホテルアセット投資全般に対する市場の期待感の高まりにも直結します。

実際に、日本不動産研究所の調査(2024年10月時点)によると、ホテルの期待利回りは多くの調査地区で0.1ポイント低下(2024年4月比)しています。オフィスの期待利回りは「東京・丸の内、大手町」が3.2%、住宅の期待利回りは「東京・城南」でワンルームタイプとファミリータイプともに3.8%ですが、前回比は横ばいです。他アセットの動向と比較しても、ホテルアセットに関しては投資に対し積極的な変化が伺えます。

今後は、さらに宿泊関連事業への投資の魅力が増していくと言えるでしょう。

出典:一般財団法人日本不動産研究所「【公表資料】第51回 不動産投資家調査(2024年10月現在)を公表」

3. 民泊に関連する法律や制度

民泊事業では、主に3つの法的枠組みが存在します。それぞれ要件や運営上の制約が異なるため、投資対象物件の特性や事業戦略に合わせて最適なスキームを選択する必要があります。

また、民泊独自のルールに加えて、建築基準法や消防法といった建物に関する一般的な法律も適用されるため、これらへの適合も求められます。法規制の理解は民泊投資の基本であり、どのような形態で民泊を運営するにしても、法規制を遵守することが重要です。

3.1. 民泊の3つの種類

民泊と一言で言っても、いくつかの種類が存在します。ここでは、民泊の主要な3つの事業形態を解説します。

| 項目 | 1)簡易宿所 | 2)特区民泊 | 3)民泊新法 |

|---|---|---|---|

| 根拠法 | 旅館業法 | 国家戦略特別区域法 | 住宅宿泊事業法 |

| 年間営業日数制限 | なし | なし(ただし条例による制限の可能性あり) | 180日以内(条例による上乗せ規制あり) |

| 営業可能地域 | 住居専用地域では原則不可 | 国家戦略特区として指定・条例制定された地域のみ | 住居専用地域でも可能 |

| 最低宿泊日数 | 制限なし | 原則2泊3日以上 | 制限なし |

| 主な特徴・留意点 | 収益性高いが初期投資・規制対応が重い | 特定エリア限定だが日数制限なく運営可能。外国人対応要 | 参入容易だが日数制限が収益キャップに。管理委託コスト |

「簡易宿所」とは、旅館業法に基づく宿泊施設です。民宿やペンションをイメージするとわかりやすいでしょう。

メリットは年間営業日数に制限がなく、本格的な事業展開が可能な点です。一方、用途地域制限や客室・消防設備など厳しい法的要件を満たす必要があり、相応の初期投資や専門知識、許認可取得、継続的な法令遵守体制が求められる点に注意しましょう。

「特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)」とは、国家戦略特別区域法に基づき、政府が認定した特定の区域において、旅館業法の特例として認められる民泊事業で、外国人旅行者の滞在促進と国際観光の振興を目的のひとつとしています。

メリットは、年間を通じて営業日数に制限がないため、通年での安定した事業運営と本格的な収益確保を目指せる点です。旅館業法の許可は不要ですが、代わりに特定行政庁による「特定認定」を受ける必要があります。

この特定認定の大きな制約として、実施可能エリアが限定されている点が挙げられるでしょう。さらに、特定認定の基準は非常に厳しく、例えば施設の構造設備では、居室の面積(原則25㎡以上)、鍵の設置、適切な衛生設備、外国語による施設案内や緊急時情報提供体制などが詳細に定められています。また、運営体制についても厳しい要件があります。

自治体の条例により「2泊3日以上」といった最低宿泊日数が設けられている場合があり、短期滞在客の取り込みには工夫が必要です。運営にあたっては、事業計画認定前に近隣住民への説明会開催といった配慮が求められ、建築基準法・消防法に加え、特区法独自の基準をクリアするための設備投資や専門知識も不可欠となります。

「民泊新法(住宅宿泊事業法に基づく民泊)」とは、2018年6月に施行された住宅宿泊事業法に基づく民泊形態で、既存の戸建て住宅やマンションの空き室などを活用し、都道府県知事などへの届出により比較的気軽に宿泊サービスを提供できるのが特徴です。

参入ハードルが比較的低く、既存不動産を有効活用しやすい制度です。用途地域による制限も比較的緩やかで、住居専用地域でも運営可能な場合があります(自治体の条例による制限には注意が必要です)。

しかし、最大の制約は年間営業日数の上限が180日と定められている点です。この日数制限により、民泊だけで大きな収益を上げることは難しく、民泊として営業できない残りの期間の活用方法(マンスリー賃貸など)を検討する必要があります。

家主が不在の形態(家主不在型)で運営する場合、原則として国土交通大臣に登録された住宅宿泊管理業者に、施設の維持管理や宿泊者対応、苦情対応などの業務を委託する義務があり、これにはコストが発生します。さらに、宿泊者の安全確保のための措置(非常用照明器具の設置、避難経路の表示、外国語での情報提供)や、消防法令に基づいた適切な消防設備の設置も必須です。本格的な宿泊事業というよりは、既存不動産の有効活用や副収入確保といった目的での利用に適していると言えるでしょう。

民泊事業への投資は、表面的な収益性だけでなく、初期投資額と回収期間、規制遵守に伴うコストとリスク、運営体制、事業ポートフォリオにおける位置付けといった多角的な観点から検討することが重要です。

3.2. 民泊にかかわる関連法規

民泊事業の種類にかかわらず、建物の安全性確保のため、消防法および建築基準法など関連法規の遵守は絶対条件です。とくに、既存の建物を民泊に転用するときは、大規模な改修や設備投資が必要となるケースもあるため、必ず押さえておきたいポイントです。

消防法

消防法への適合は外すことのできない条件のひとつです。不特定多数が宿泊する施設では火災の危険性が高いため、法律で厳しい安全基準が定められています。とくに家主が不在となる施設では、ホテル同様の設備や管理が必要になることもあります。

もし基準を満たさない場合、行政処分や罰金が科されることもあるほか、火災発生時には大きな賠償責任を負うことになるため、消防法は絶対にクリアしておくべき項目と言えるでしょう。

なお、民泊を運営するにあたり、必要となる設備は以下のようなものです。

- 自動火災報知設備

- 消火器

- 非常誘導灯

- 防炎素材の使用

- 避難経路図の表示

そのほか、事務所などを民泊に転用する場合、既存の設備だけでは基準を満たせないことが多く、消防設備の追加が大きな初期費用となるため、事前に消防署や専門家へ相談し必要な工事内容と費用を把握するようにしましょう。

建築基準法

民泊事業における建築基準法の確認ポイントは、主に用途地域、建物の用途、宿泊施設としての基準の3点です。まず、物件の立地する「用途地域」で民泊事業が可能かを確認しましょう。

次に、民泊の建物用途変更は運営形態により手続きが異なります。簡易宿所や特区民泊では「ホテル・旅館」などへの用途変更が必要で、変更部分が200㎡を超える場合は建築確認申請の可能性があります。

一方、民泊新法では元の建物が「住宅系」なら用途変更は原則不要です。ただし「事務所」などの建物は、まず「住宅系」への用途変更(200㎡超で確認申請の可能性あり)を行い、その後の利用においては「ホテル・旅館」などへの大規模用途変更は不要となります。運営形態と建物の現在用途により必要な手続きが変わることを理解しておきましょう。

さらに、建物自体が宿泊施設として求められる「構造・設備基準(耐火性能、避難経路、採光、換気など)」を満たすことも重要です。例えば、事務所ビルを民泊に転用する時などでは、採光基準を満たすための窓増設が必要でも、構造上困難なケースも存在します。これらの基準は建築基準法に加え、自治体の条例で詳細が定められているため、個別の詳細な調査・確認が欠かせません。

建築基準法の観点においても、専門家や行政と連携し、事前の確認を怠らないようにしましょう。

4. 民泊の収益構造

民泊事業の収支構造を理解するには、まずどのような費用が発生し、どのような形で収益を得るのかを把握することが重要です。ここでは民泊事業にかかる費用と、収益構造について解説します。

4.1. 民泊事業にかかる主な費用

民泊事業を開始し、継続していくためには、さまざまな費用が発生します。これらは大きく「初期費用」「運営費用」「維持費用」に分けられます。

まず、初期費用(事業開始時にかかる費用)から解説します。

- 物件取得費

- 改修・設備投資費(家具・家電、備品の購入費含む)

用途変更やリブランドする場合の改修・設備投資費用、消防法や建築基準法といった法規への適合工事費用など - 許認可・届出費用

旅館業許可の申請や、住宅宿泊事業の届出など、法的な手続きにかかる費用

次に、運営費用(日々の施設運営に伴って発生する費用)を解説します。

- 運営委託手数料

清掃やゲスト対応などを運営代行会社に委託する場合に支払う手数料 - 諸経費

清掃費、リネンサプライ費、水道光熱費、通信費、消耗品費、予約サイト(OTA)への手数料など

最後に、維持費用(不動産を保有し続ける上で継続的に発生する費用)を解説します。

- 税金

固定資産税や都市計画税など - 保険料

火災保険や賠償責任保険など - メンテナンス・修繕費

建物の維持管理や定期的な修繕にかかる費用。とくに一棟物件では、大規模修繕に備えた計画的な積立金も押さえておきたいところです。 - ローン返済

物件購入時に融資を利用した場合の返済費用

4.2. 民泊事業の主な収益構造

民泊事業で収益を得るに方法は、主に自身(または運営代行を利用)で運営するか、物件を民泊事業者へ賃貸するかに大別することが可能です。

自身で運営または運営代行を利用する場合

主な収益源は、宿泊者から得られる宿泊料収入です。これは「宿泊単価×宿泊日数×稼働率」で計算され、設定単価や稼働率の向上、効率的な運営によって高い収益性を目指せる可能性があります。一方、季節や周辺の競合状況によって収益が変動しやすいという側面もあります。

この場合、オーナーは上記の初期費用、運営費用(運営委託手数料含む)、維持費用の大部分を負担することになります。

物件を事業者に賃貸する場合(マスターリースなど)

主な収益源は、物件を借り上げた民泊運営事業者から支払われる賃料収入です。

賃料の形式には主に二つのタイプがあります。

① 固定賃料

毎月一定額の賃料を受け取る方式です。収入が安定し変動リスクは低いですが、収益の上限は契約賃料額に限定されます。

② 変動賃料

民泊施設の売上実績に連動して賃料が決まる方式(売上歩合制など)です。施設の稼働が好調な場合は固定賃料よりも高い収入を得られる可能性がある一方、売上が不振な場合は収入が減少するリスクを伴います。

この方式では、日々の運営に関する直接的な手間やコストは少なくなりますが、ローン返済や税金、建物の大規模修繕などの費用は引き続きオーナーが負担することが一般的です。また、賃借人である運営事業者の経営状況が悪化したり、撤退したりするリスクも考慮に入れる必要があります。

このように、民泊事業の収支は、選択する事業モデルや運営形態によって大きく異なります。事業計画を立てる際には、これらの費用構造と収益構造を十分に理解し、リスクを考慮した上で検討しましょう。

5. 民泊投資のメリットとデメリット

民泊投資は高い収益性が期待できる一方、特有のリスクも存在します。投資判断を行うにあたり、まずはメリットとデメリットを正確に理解し、比較検討することが不可欠です。

5.1. 民泊投資のメリット

民泊投資には、従来の不動産投資とは異なる、以下のような魅力的な側面があります。

- 潜在的に高い収益性

- 成長市場への投資機会

- 柔軟な価格設定とインフレ耐性

- 用途転用の柔軟性

民泊投資の最大の魅力は、潜在的な利回りの高さにあります。従来の賃貸経営と比較して宿泊単価を高く設定できるため、高稼働を実現できれば大幅な収益増が可能です。とくに日数制限のない特区民泊などでは年利回り8〜10%を目指せるケースもあり、適切な運営により高い投資リターンを期待できます。

また、成長市場へ投資できる点もメリットです。回復・拡大するインバウンド需要や国内旅行ニーズの多様化を背景に、民泊市場は今後も成長が見込まれます。ホテルアセット全体への投資関心も高まっており、市場の成長を取り込むことで、資産価値向上も期待できる可能性があります。将来性ある市場への投資機会と言えるでしょう。

宿泊料金を柔軟に設定できることも強みです。賃貸契約と異なり、需要動向に応じて短期的に価格を調整できるため、繁忙期などに収益機会を最大化できます。また、物価上昇局面でも比較的迅速に価格転嫁しやすく、インフレ耐性を持つ可能性もあり、収益機会の最大化とリスク対応が期待できます。

加えて、将来的な用途転用の可能性も挙げられます。市場環境の変化などに応じて賃貸マンションなどへ転用できる場合があります。ただし、転用には追加コストや法的手続きが必要な可能性があり、その柔軟性は物件に依存する点を注意しておきましょう。用途転用の可否は出口戦略の選択肢のひとつでもあり、撤退時のリスク軽減策でもあるため、事前に検討しておきたいところです。

5.2. 民泊投資のデメリット

一方、以下のようなデメリットやリスクも考慮する必要があります。

- 外部環境変化への高い依存性

- 運営管理の負担と付随リスクの存在

- 法規制対応の複雑性とコスト

- 初期投資額の増大リスク

まず、民泊では、外部要因に収益が大きく左右されるリスクがあります。宿泊需要は景気変動、感染症、災害、国際情勢などの影響を直接受けるため収益が不安定になりがちです。とくに外国人宿泊者の比率が高い施設では影響が顕著になる傾向があり、予測困難な外部リスクへの備えが求められます。

次に、運営業務の複雑さとそれに伴う負担が課題と言えます。なぜなら、予約管理、多言語でのゲスト対応、清掃、設備維持など日常業務は多岐にわたり、専門性も求められるからです。加えて、宿泊者のマナー(騒音・ゴミ問題など)に起因する近隣トラブルのリスクも存在し、その対応も運営上の負荷となります。体制構築や外部委託コスト、適切な管理が不可欠です。

遵守すべき法規制が複雑なため、対応コストがかかる点も押さえておきたいポイントです。民泊関連3法に加え、消防法、建築基準法、地方条例などクリアすべき規制は多岐にわたります。規制変更リスクもあり、違反時の罰則や適合のための改修費用も考慮する必要があるため、法令遵守体制の構築とコスト負担が必須です。

また、初期投資が比較的高額になる事業であることも忘れてはいけません。物件取得費用だけでなく、それぞれの民泊事業に適する基準を満たすための改修、全室への家具・家電設置、許認可費用など、通常の賃貸物件より多額の初期コストが必要となるケースが多く、十分な資金計画が不可欠です。

総じて民泊投資は、高いリターンが期待できる反面、相応のリスクを伴う特性を持ちます。そのため、成功には外部環境への対応力や高度な運営管理能力が求められ、自社の経営資源やリスク許容度と照らし合わせた慎重な判断が肝要です。

とりわけ、デメリットと捉えられがちな複雑な法規制への対応というハードルは、これを乗り越えることで他社の参入障壁となり、自社の競争優位性を築く好機とも捉えることも可能です。長期的な企業の優位性確保にも影響をもたらすため、単なる規制対応ではなく、事業機会として捉えましょう。

6. 民泊投資のポイント

一棟マンションなどを活用した民泊投資を検討する上で、通常の不動産賃貸経営との違いを把握することも極めて重要です。なぜなら、成功に必要な戦略や考慮すべきリスクが異なるからです。ここでは、民泊投資ならではの重要なポイントを考えていきます。

民泊投資と通常の不動産賃貸経営では、収益の変動性、運営管理の煩雑さ、初期投資の大きさ、法規制の複雑さといった点で大きく異なります。これらは安定した不動産賃貸業とは対照的な、「宿泊事業」としての特性と言えるでしょう。

では、民泊投資を成功させるためには、具体的に何に注力すべきでしょうか。

まず「立地」選定です。ターゲット顧客層を明確にし、その層が求める交通利便性や周辺環境、そして自治体の条例等も踏まえてエリアを厳選しましょう。

関東では、例えば新宿・池袋のような交通利便性が極めて高いターミナル駅周辺や、押上のように特定の観光地(例:日光方面)へのアクセスに優れるエリアなどが候補となります。関西では、広域観光の拠点性や多様な魅力を持つ大阪、国内外から人気の高い歴史都市・京都が中心です。一方、奈良・神戸などは短期滞在需要が中心の傾向があり、長期滞在を主とする民泊モデルとはマッチしにくい可能性も考慮しましょう。

このように、各エリア特性とターゲット層のニーズを理解し、最適な立地を見極めることが、民泊事業成功の鍵となります。

次に「物件」選定では、運営に適した間取りや設備か、法規制に適合可能かを調査します。既存建物の場合は、必要な改修コストと実現性を詳細に評価しましょう。地域性を活かしたデザインや設備面の工夫は、物件の魅力を高め、予約率や宿泊単価の向上にも寄与するでしょう。

また、運営体制の構築も大切です。自社運営はコストや品質管理で有利ですが、多言語対応や24時間対応などの専門的なノウハウとリソースが求められます。外部委託は運営負荷を軽減させることができ、さらにプロのノウハウを活用できるメリットがありますが、委託コストが発生するほか、連携不足や齟齬に伴うクレーム発生や品質低下が懸念点です。そのため、信頼できる業者選びが鍵となるでしょう。

競争が激化する市場では差別化戦略も欠かせません。価格以外の付加価値で独自の地位を築くことが、リピーターの獲得、民泊では特に重要とされる好意的な口コミにもつながります。特化したコンセプト、地域文化体験の提供、高品質な設備やサービスなどで、独自の魅力を創出しましょう。

これらの戦略的ポイントを着実に実行することが、民泊投資の成功確率を高めます。とくに、ターゲット顧客のニーズを深く理解し、それに合わせて立地選定から差別化まで、一貫した戦略を展開することが持続的な収益確保に繋がるでしょう。

7. 成長する民泊市場で新しい投資の可能性を広げよう

国内外からの宿泊需要が回復・成長を続ける中、民泊事業は投資対象として大きな注目を集めています。民泊投資は従来の不動産賃貸経営とは異なる高い収益性を生み出すポテンシャルを秘めており、成長市場への投資を通じてリターンや資産価値向上が期待できる魅力的な分野です。

成功のためには、立地や物件の選定、関連法規の遵守、運営体制の構築など、検討すべき事項が多岐にわたります。また、市場の変動や運営上のリスクも存在するため、事業開始前には十分な調査とリスク分析が不可欠です。

必要に応じて専門家の知見も参考にしながら慎重に事業計画を練り上げ、投資戦略の一つとして民泊事業への参入を検討してみてはいかがでしょうか。

宅地建物取引士

佐藤 賢一 氏

Kenichi Sato

大学卒業後、不動産業界一筋。賃貸仲介・管理から売買仲介まで幅広い実務を経験した後、専門性を深め、プライム企業にて信託関連のオフィスビルや商業施設のAM・PM業務に従事。

現在は注文住宅会社の不動産部門責任者を務めつつ、多様な経験を活かし兼業ライターとしても活動中。不動産の実務から投資・管理戦略まで、多角的な視点に立った分かりやすい解説を得意としています。

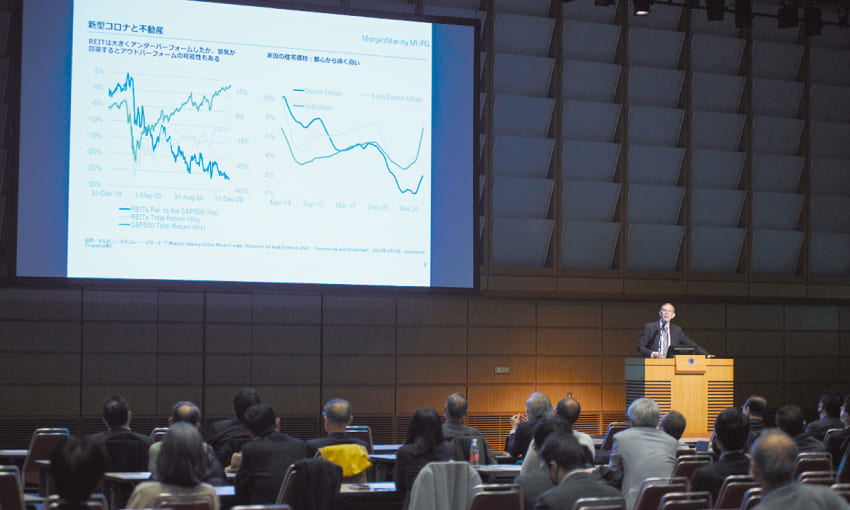

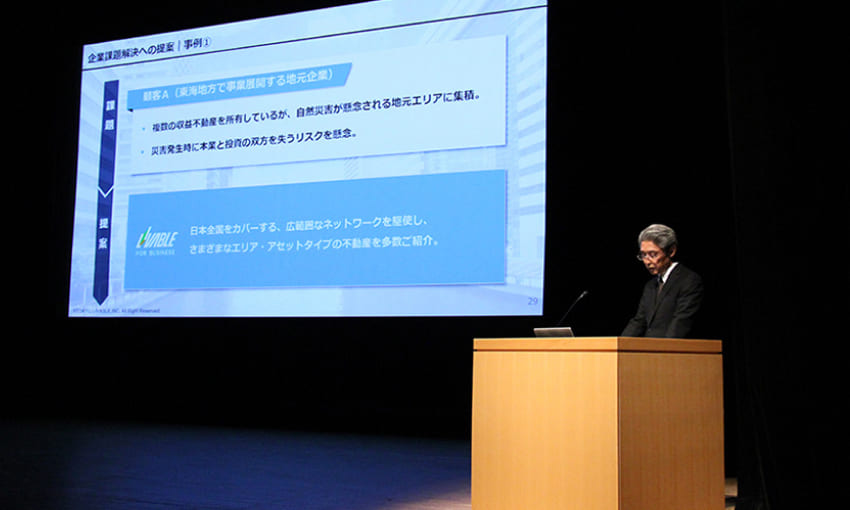

東急リバブル株式会社 ソリューション事業本部 ホテルアセット推進PT

民泊が多様な宿泊ニーズに応える一方、長期滞在や多人数利用の需要の高まりから、「アパートメントホテル」という業態が、新たな投資対象として存在感を増しています。

2024年の訪日外客数は3,687万人で過去最高を記録し、2030年には政府目標の6,000万人到達が見込まれる中、外国人旅行者の多様なニーズに応える宿泊施設は依然不足している状況です。また、土地価格や建築工事費高騰により、従来の賃貸マンションやビジネスホテルでは収益構造の維持が困難になるケースも見られます。

このような背景から、民泊やアパートメントホテル事業が注目を集め、新規参入する法人が増加しています。

アパートメントホテルは明確な定義がないものの、「多人数宿泊可能で、かつ室内にキッチンや中長期滞在に必要な家具を備えたホテル」と位置付けられること多いです。

客室単価(ADR)は、宿泊特化型ホテルと比較して高い傾向にありますが、これは1室あたりの平均宿泊人数(DOR)が2.5~3.0名と多人数で利用されることに起因します。多人数で宿泊することで一人当たりの宿泊費は割安になるため、多人数旅行者や海外からの旅行客のニーズに応えている施設となっています。

多人数を収容できることでADRを向上できるため、1棟当たりの収益性が伸びます。さらにホテルというアセットは、日本の一般的な賃貸借契約の固定賃料と比べ収入に弾力性があり、アップサイドの余地があるため、インフレに強いアセットとして投資家に評価されています。そのため、本アセットに新規参入する法人が増えている、という状況です。

2018年2月に先駆けとなるMIMARU一号店(MIMARU東京上野NORTH)が開業し、2025年2月時点で27棟1,400室強、その他、主要ブランドのアパートメントホテルだけでも合わせて159施設5,000室以上に上ります。

一方、ホテルアセットはパンデミックのような外部環境変化やインバウンド需要低下のリスクも抱えており、参入に踏み切れていない投資家がいることも事実です。

そのような方々に当社の専門知識と経験からより良い一手のご提案をさせていただきます。

~ホテル事業者様の重要局面にて次の一手をご提案~

当社にはホテルアセットを専門に扱うチームがあり、20名のスタッフが在籍し、売買仲介、オペレーターリーシング、マーケットレポート作成、買取・出資、M&A、査定・調査、AM、PJM、開発素地や古屋付土地の有効活用提案など、多岐にわたるサービスを提供しています。

また、株式会社JTB総合研究所と2024年12月13日に業務提携を開始し、2025年2月3日より、より専門的な調査、マーケットレポートの作成が可能になりました。

下記のご相談がございましたら、是非お気軽にお問合せください

- ホテル・ホテル用地の売却・購入したい

- ご所有ホテルにオペレーターを誘致してほしい

- ホテル計画に出資してほしい

- ホテルの開発・購入にあたり、マーケットレポートを作成してほしい

- 地方の事業承継者不在のホテルを所有する会社の精算も含め相談したい

アパートメントホテルへの取組みに注力し、25年以上のホールセールスで培った知見、全国200を超える支店との連携による情報力を活用し、皆さまのお力になれるよう尽力してまいります。

東急リバブルのホテル専門チームはこちら